| |

_

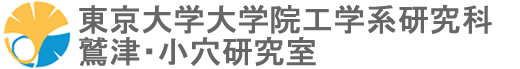

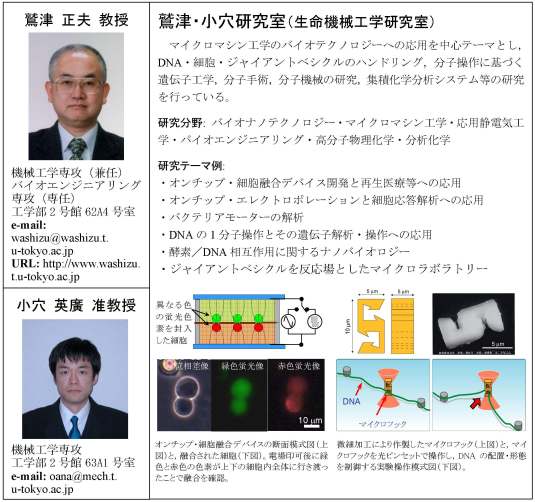

本研究室では,マイクロマシンの技術を用いて細胞やDNAのマニピュレ

ーションを行う手法についての研究を行っています。特に,DNAの分子1本1 本を伸長して基板上に固定する技術には,DNAの任意の位置を切り出して解析

するといった塩基配列決定への応用のみならず,DNAに働く酵素の作用を空間 ・時間分解能をもって計測する分子機械の基礎研究や,酵素を加工の工具とし

て用いる分子加工への応用など,新しいアイデアに基づいた多くの応用が期待 されます。

生物を構成する単位は細胞で,数十マイクロメートルの大きさで,その中 には,自己複製や代謝をつかさどる酵素群,遺伝情報を書き込んだDNAなど,

生命の維持に必要なナノメートルサイズの道具類が保持されています。これら の道具類は,細胞という袋の中に乱雑に詰め込まれているのではなく,基板

(膜構造)や骨組み(細胞骨格)などにより作られる構造体に支えられて, 順序だった高効率の反応が秩序よく行えるように配列されていると言われて

います。これに比べると,現在のところ,人間のやることは雑で,試験管の 中で一様な水溶液として反応させるのみで,1つ1つの分子の位置や運動を

制御したり,ある1つの分子の特定の位置に直接操作を加えたりすることは ほとんど行われません。 たとえば,遺伝情報の読み出しについて考えてみましょう。電気泳動で1回に

解析できるDNAの塩基の数はほぼ数百ですから,これ以上長いDNAを扱うときは ,まず,酵素でこれ以下の短い断片に切断し,各々の断片の配列を解析し,そ

れを継ぎ合わせてもとの長いDNAの配列を決める,という手順をとります。酵 素で断片化した瞬間にすべての断片は水溶液中で拡散・混合されてしまうので,

この継ぎ合わせの作業が必要になるわけです。これでは,本を読む前にシュレ ッダーにかけてしまうようなもので,DNAの分子1本1本を基板上に固定して

端から少しづつ切断していく方がはるかに優れていることは言うまでもありません。

このような分子1本1本のマニピュレーションは,一昔前までは夢物語でした が,最近のマイクロマシン技術の発達により現実性を持つものとなってきてい

ます。そのテクニカルシーズとしては

1) 微細加工技術

2) 精密位置決め技術

3) STM, AFMなどの走査顕微鏡による可視化と操作技術

4) レーザーマニピュレーション(光ピンセット)

5) 蛍光色素を用いた分子の可視化手法,

6) 分子結合技術

7) 誘電泳動を始めとする静電マニピュレーション技術

などが挙げられます。

そこで,当研究室では,これらの技術を用いて分子や細胞を操作するバイオマ ニピュレーションの研究を進めています。とりわけ,DNAに関しては,分子1本

単位で操作を加える分子手術(モレキュラーサージェリー)の手法の開発を中 心として,その塩基配列解析への応用を探求するとともに,RNA合成酵素がDNA

上を滑って移動していく過程の可視化・解析や,DNA切断酵素を固定した微粒子 をレーザーマニピュレーションによりおしつけてDNAの切断を行うといった,

酵素とDNAの相互作用の解析・利用の研究も行っています。特に後者は,酵素 が分子の機械加工の工具となりうることを示す良い例と考えられます。

これらの研究を通じて酵素反応を眺めると,酵素の分子が基質(酵素がはたら きかける対象)に食いついて反応を起こす様子が,マイクロマシンの究極の姿

そのもののように思えます。酵素がうまく食いつけるように酵素自体と基質の 空間的位置関係をきちんと制御しないといけないのは,われわれが機械を作る

ときに相互干渉しないように設計するのとそっくりです。生体内の分子機械に ついての研究はマイクロマシンの設計にも大きな示唆を与えるものと思われま

すが,その研究自体にも,マイクロマシンの技術が大きな役割を果たすでしょ う。

|

|